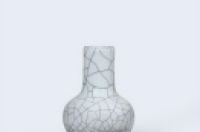

清乾隆 仿哥釉小天球瓶

年代清乾隆

尺寸H: 9.7 cm (3 7/8 in.)

“乾隆年制”四字双行篆书款,乾隆本朝 来源: 史蒂芬·琼肯三世(Stephen Junkunc,Ⅲ)(?-1978)旧藏; 美国重要私人旧藏; 纽约佳士得,2008年3月19日,lot633 史蒂芬·琼肯三世(Stephen Junkunc,Ⅲ)(?-1978),琼肯的收藏是在二十世纪中期于美国悉心庋集而成,高峰时期藏品数量一度高达两千余件,其中包括中国瓷器、玉器、青铜器、书画及佛教造像等,兼收并蓄,集成大宗,珍如沧海之遗珠,广若浩瀚之星云。琼肯先生长期对美国的各大博物馆提供大力支持。在1940年代至1960年代之间,他多次向芝加哥艺术博物馆出借藏品,供其办展。除此以外,洛杉矶历史科学及艺术博物馆、密尔沃基历史博物馆以及迈阿密大学洛伊美术馆也多与琼肯先生有合作。 本品直口,长颈,圆鼓腹,及底内收,下承圈足。通体施仿哥釉,釉汁厚润古朴,开片自然,于静穆之中透出高贵雄浑之气,更是历数百年风霜而精光未泯,颇具赵宋哥窑之风韵。足端施以酱褐色护胎釉,以摹宋瓷“铁足”之效。外底心以青花书“乾隆年制”四字双行篆书款。天球瓶为明永宣御窑受西亚文化影响创烧的新器型,并得到清雍乾二帝的推崇而在清代官窑中多次仿烧,颇为名贵。永宣时期以青花装饰者常见,如本器单色釉者多为雍乾时期仿制的创新之作。本品乃小器大样,既保留天球瓶的雄伟气势,又予人精巧新颖之感。器型小巧而便于把玩,是为宫廷小多宝阁内陈设把玩之物,专供皇帝本人赏玩,传世较少。查阅《清宫造办处活计档》,可见乾隆二年(1737年)“大观釉收小天球尊”、乾隆三十九年(1774年)“汝釉小天球瓶”的记载。由此可见,乾隆时期有以不同仿古釉色搭配此式器型的作品,亦可见乾隆皇帝对于此种搭配的喜爱。本品在呈现御窑技艺的极致之余,亦颇具文人儒雅气息,于掌中推敲玩味,雅趣无穷。类品可参见香港怀海堂所藏一件,与本品无论器型、尺寸以及釉色均十分类似。

清乾隆 粉青釉凸花折枝菊花纹小罐

年代清乾隆

尺寸H: 7.7 cm (3 in.)

“大清乾隆年制”六字三行篆书款,乾隆本朝 来源: 美国私人旧藏,得自于19世纪晚期至20世纪早期,由家族传承; 纽约佳士得,2012年9月14日,lot 1457 本品盈手可握,造型端庄隽秀,纹饰精致流畅,粉青釉温润似玉,彰示乾隆御窑高超的制瓷技艺。小罐唇口,短颈,丰肩,腹下渐收。周身饰粉青釉,温厚而含蓄,呈现出明澈与幽静的意境,凝结着古拙与朴素的品味。罐身饰凸花折枝扁菊纹,纤长枝叶簇拥环绕,强调装饰性,布局致密规整,纹样微微凸出器表,具有浅浮雕的装饰效果,工艺之精湛,令人称绝。圈足内挖式,外底心以青花书“大清乾隆年制”六字三行篆书款,为乾隆早期款识。自雍正六年(1728年)起,唐英被委任至景德镇监督御窑制作,带领御瓷技艺发展到炉火纯青的地步。在唐英的主持下,雍正时期粉青釉复烧成功,景德镇继承龙泉青瓷的优良传统,烧出了深浅不一的各类粉青釉瓷器,雍正时达到了呈色均匀、稳定的烧造水平。唐英《陶成纪事碑记》载“仿龙泉青釉,有深浅二种;仿东青釉,有深浅二种”。至乾隆时期制作技术更为成熟稳定,对于颜色控制自如,烧制出粉青、冬青、豆青等多个品种。本品即为乾隆朝仿龙泉粉色制成的粉青釉作品。罐身主体的扁菊纹可追溯至元代龙泉瓷器,相类者可见于故宫博物院藏品。簇拥着扁菊纹的折枝叶片则较龙泉窑更加娇柔蜿蜒,这是融入了法国洛可可风尚之结果。十八世纪初期,洛可可风格在法国盛极一时,后更风靡整个欧洲,所缀之纹,锦饰瑰丽,人所喜慕,傲领十八世纪上半叶之潮流,陶染之处,无远弗届,遥及御窑厂亦在情理之中。参考公私收藏,与本件小罐相同的传世品寥若星辰,可见三例。其中两例成对,现藏于伦敦大维德基金会,编号PDF,B.573、574;另一例为庄绍绥先生雅蓄,曾售于香港苏富比,1997年11月4日,编号1535,珍罕程度由此可见一斑。

清康熙 白釉暗刻缠枝莲纹碗

年代清康熙

尺寸D: 14.8 cm (5 7/8 in.)

“大清康熙年制”六字双行楷书款,康熙本朝 带木座 来源: 亚洲私人珍藏; 中国嘉德,2019年6月2日,lot 2712 本品撇口,弧腹,下承圈足。碗外壁暗刻缠枝莲纹,碗心暗刻桃枝,工艺精巧,细致繁复,寓意吉祥。碗通体施亮白釉,釉色莹润光洁,匀净自然。外底心青花双圈内书“大清康熙年制”六字双行楷书款。本品的釉色及纹饰设计深受明式风格影响,釉色颇具永乐甜白遗韵。因为永乐帝笃奉佛教,白色于佛事仪式功若丘山,所以甜白一式颇受永乐帝喜爱,莲花更为佛教圣物,与洁白釉色相得益彰。本品为半脱胎瓷器,胎壁极薄,这大大增加了在胎体上刻花的难度,所见成品甚为珍罕。锥花时,窑工须于器身薄施瓷浆,上压图纹,才得暗花细腻如斯。此法首见于宋代,明代续作,于永乐一朝最受青睐。至清康熙一朝,暗花技术进而发展至臻,器物皆薄胎巧制,且纹饰细腻含蓄,仅向光时隐约可见。 康熙帝好古慕雅,尤善创新,于当朝复兴御窑,鼓励烧瓷技艺发展,以稳定清朝的统治及安定汉族人心。在康熙帝的鼓励之下,匠人从丰沛的工艺发展中汲取精华,却未拘泥于传统规范,敢于破格求新,足见康熙一朝之精湛技艺。康熙白釉暗刻碗,以刻画云龙纹饰的居多,缠枝莲纹者较为罕见。可参考两相同例,其一售于香港苏富比,1990年5月15日,编号67,后由香港天民楼雅蓄三十余载;其二售于纽约佳士得,2004年9月21日,编号261。

清乾隆 白釉西番莲纹玲珑碗

年代清乾隆

尺寸D: 13 cm (5 1/8 in.)

“大清乾隆年制”六字三行篆书款,乾隆本朝 来源: 玫茵堂旧藏; 北京拍卖会,2017年12月18日,lot 5031 展览: 《臻于佳境—玫茵堂收藏中国陶瓷》(Evolution to Perfection. Chinese Ceramics from the Meiyintang Collection),摩纳哥蒙特卡洛,1996年,编号160 本品口微外撇,弧腹,下承圈足,造型端正小巧。碗胎体轻薄,通施白釉,釉质温润如玉,采用玲珑瓷镂雕工艺,于碗壁镂雕宝相花并点缀花叶。迎光视之,若剪纸窗花般通透自然,精美甜白的釉面与纤细的纹饰相衬,分外脱俗,足可当“玲珑”二字。碗底青花书“大清乾隆年制”六字三行篆书款,为标准乾隆御窑款识。清人许之衡《饮流斋说瓷》载:“素瓷甚薄,雕花纹而映出青色者谓之影青镂花,而两面洞透者谓之玲珑瓷。”其具体做法是于瓷器胎体上以镂雕工艺装饰有规则的“玲珑眼”,即米粒状孔眼,使之两壁洞透,之后填以特制釉料,再通体施透明釉烧制而成。烧成的玲珑瓷镂花处明澈透亮,不洞不漏,釉中有釉,花中有花,可谓鬼斧神工。有研究认为玲珑瓷的出现最早是在宋代景德镇工匠在烧制熏炉时,因窑内温度过高,使得釉料熔融流动将炉盖上的孔洞填平,出窑后迎光透亮,效果喜人,而受到的启发。清代御窑在乾隆时期开始运用玲珑瓷技法,工艺臻于化境,其后断绝,至晚清才再次出现,并搭配青花共同装饰。乾隆玲珑瓷作品纹饰以本品之样最为典型,主要见有小碗、盖碗、杯等造型,推测其应是用于宫廷茶事。与本品相同之例在两岸故宫均有收藏,可互为印证。

图片来源于网络、嘉德拍卖行等;文章内容参考自网络、书籍;若有侵权,请告知我们将尽快删除。