GameBoy、NDS、iPod、有线耳机、CD 机、黑胶唱机……等复古数码产品总是散发着一股独特的魅力。对「九零后」来说,iPod 有着难以替代的地位。在 2023 年,流媒体无孔不入的今天,一台音质「白开水」的播放器能给我们带来什么?

▍ 零几年的我们是怎样听歌的?以及我的 iPod 情结

2006 年,彼时还在上小学的我,拥有一台容量 256MB 的纽曼 MP3,不锈钢的外壳、一块很小的彩屏,里面装着数十首周杰伦的歌(下载自早已消失的「百度 MP3」),这就是我最早的音乐消费方式。受盗版 MP3 音乐的影响,当时基本已经没人用 CD 机听歌,国产 MP3 的价格通常在两三百元。魅族算是比较高端的品牌,其他流行的品牌有纽曼、昂达等等。

「苹果」对我这个三线城市的小学生而言是完全陌生的,尽管在更大的世界里,那个戴无框眼镜的秃顶男人和他的 iPod + iTunes 生态已经为混乱的数字音乐市场带来了天翻地覆的改变。

我的那台纽曼 MP3 大概长这样

我当时住的宿舍是由一间大音乐教室改造成的,摆了二十多张双层木板床,一架已经不能使用的废旧钢琴摆在门口的墙边,被大家用来放置水瓶。这里一共住着两个班级的四十来个男生。如果说我们中有八成都是周杰伦的歌迷,这一点都不夸张。每天的午休时间及晚上睡前,大家常常在被窝里用 MP3 听歌。

睡我对床的同学(且称呼他为「C 君」吧)从小练钢琴,印象中他好几次请假去外地考级和比赛。他用的 MP3 和我们的都不太一样——首先是个头大很多,正面是白色的塑料、背面是不锈钢,一块很大的屏幕,屏幕下方是一个乍一看不知道该如何操作的圆盘。另外,他的耳机是全白色的,这也比较罕见。

一天午休时,C 君问我要不要听周杰伦的新歌《夜的第七章》。于是他把他的 MP3 递给我。那是我第一次体验 iPod Video(即 iPod 5th Gen)。需要说明的是,一切的美好感受都是十数年后的我回溯记忆的时候,通过脑补的方式强行添加的。而当时,让五年级的我感到无比震撼的是那台 MP3 夸张的容量(60GB!),以及 C 君往里面塞了那么多音乐(除了周杰伦之外,还有很多很多的钢琴曲),当然还有那个我始终没搞懂如何操作的圆盘。

哦,对了,C 君后来告诉我,这台播放器是去香港旅游时买的,价格在 2000 元以上,这也着实令我感到震撼。

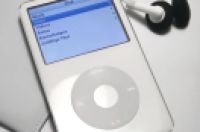

……而 C 君价值不菲的 MP3 长这样(图源 Wikipedia)

再后来,MP4 和 MP5 播放器相继席卷市场,越来越大的屏幕、越来越多的功能成为各品牌攀比的主战场,情形颇似 2012 年前后的安卓手机市场。2007 年,我拥有了一台昂达 MP4。这台 MP4 有着大约 5 寸的屏幕和 4GB 的机身存储,最重要的是,它还内置代言人周杰伦的《我很忙》专辑。

内置《我很忙》的昂达 MP4,型号是 VX757

不久之后,一台 iPod 再次让我感到震撼。2008 年,我和在外地上中学的朋友 W 君一起闲逛,他从口袋里掏出了一个非常小巧的播放器——闪亮的蓝色外壳,带有漂亮的弧度,还有那似曾相识的「屏幕+圆盘」造型,以及全白色的耳机。这是一台第四代 iPod nano。和一般的 MP4 相比,它轻薄、精致得不可思议,厚度堪堪容下 3.5mm 耳机接口。之后 W 君又给我演示了重力感应和 Cover Flow。我当时大概以为这是某种魔法。

W 君的 iPod nano 4th gen,蓝得耀眼、轻薄得夸张

……

好了,就此打住。

2008 年之后,iPod 的魅力就开始逐渐褪色。同门 iPhone 全球爆火,诺基亚、步步高、LG、三星纷纷推出音乐手机(敲下「步步高」这三个字的时候, 一段广告音乐 就自动在我脑中响起),「音乐」从值得用一种单独设备来承载的特殊存在,变成了手机不断扩张的功能矩阵中最基础、最不值得一提的一项功能。打个比方,就像曾经的茶,变成了今天「奶茶」中的一味原料,它虽然不能缺少,但也不再是主角。

之后,我拥有了我的第一台 iPod,但那是一台 iPod Touch 4,我更愿意将其称作 「An iPhone without the phone」,而非正统意义上的、那个和「音乐」血浓于水的 iPod。

「An iPhone without the phone」

说实在话,我们这一代人(1995 年左右出生)少年时能接触到相对丰富多样的文化产品,要感谢那个短暂存在的、混乱的,同时也是开放的互联网影音世界。根据我与朋友聊天时了解到的情况,稍长我几岁的那一代人(80 年代末或 90 年代初出生),他们中小学时还不太能接触到互联网,他们消费音乐的方式是买 CD、听 CD,甚至连磁带都还有不少的受众;而比我小几岁的那一代人(2000 年左右出生),等到他们中小学时,日韩偶像正在挤压属于音乐才子的舞台空间,同时在线音乐市场开始正规化,音乐手机和智能手机则将曾经辉煌的 MP3/MP4/MP5 逼到悬崖边。

——扯远了,让我们讲回 iPod。

▍ 2023 年,我拥有了一台 iPod Classic,以及那些必不可少的「折腾」

我喜欢的 Youtuber (Canoopsy) 曾经发过一条 视频 ,说他为什么仍在使用一台 iPod 2nd gen。不得不说,在潮人手里,一台 retro 味十足的 iPod 加上一副 Koss PP 耳机,真的还挺酷的。

Canoopsy 和他的 iPod

比起当年高不可攀的售价和极其有限的购买渠道,在 2023 年购买一台「双改(改固态硬盘、改大容量电池)」的 iPod classic 显然要方便、实惠得多。我花费一千元,在闲鱼上购买了一台容量为 512GB 的 iPod classic,除了屏幕略有一点点老化痕迹之外,一切都和全新的别无二致。我想,对于和我一样想拥有一台 iPod 的朋友,「购买 iPod」这个步骤绝非难关,所以我还是多分享一点入手之后的那些「折腾」吧。

新崭崭的 iPod classic (512GB)

翻出许久不用的有线耳机、将 4000 多首歌曲整理进 iTunes 资料库,然后点击「同步」——理论上,事情就是这么简单,但是真的如此吗?

有线耳机

首先声明,我认为无线耳机全面优于有线耳机,如果不是为了 iPod,我是绝对不会再用上有线耳机的。另外,我认为喜欢音乐绝不等于看重「音质」,如果您特别在意解析度、声场、齿音、层次……您可能已经从一名热爱音乐的「乐迷」变成了一位业余的「录音工程师」。

拿到 iPod classic 时,我手里仅有的有线耳机是:一副森海塞尔 IE40 Pro(入门监听耳机),以及一副不知道哪个古早苹果设备附赠的耳机。出于纯粹的好奇心,我又买了两条便宜的国产耳塞,分别是鼎鼎大名的「早知道,还是原道(¥9.9)」,以及「水月雨 Quark(¥49.0)」。实际听起来,我发现这些耳机之间固然有差异,但是这种差异几乎完全不影响欣赏音乐。尤其是原道耳机,还真的挺让人惊喜的(倒是不至于流下「悔恨之泪」……)。

原道有这么多种颜色,真想买来搭配 iPod nano 哈哈

说到这里,其实我建议您去做个简单的实验——晚上睡前,将手机放在枕边,打开一期播客,闭上眼,把音量调整到刚刚好能听清人声的程度。然后再睁开眼,你会发现突然就听不清了,仿佛听力突然被削弱了一半。这体现的是感官之间的代偿作用。换言之,你的大脑真的有一种能力,能让你的听觉变敏锐(这种能力通常被 Hifi 圈子称为「脑放」)。在我看来,「脑放」是真的存在的,音乐不只是耳膜接收到的机械振动,听音乐的过程原本就应该是脑耳协同,为什么要否定大脑的「渲染」作用呢?

再说回来,既然已经用上 iPod 这样返璞归真的前端了,不如就用一些同样返璞归真的耳机来搭配吧。何况不同类型的耳机应当服务于不同类型的音乐,而非更贵的耳机就能包打一切。如果从还原声音的角度来看,没有耳机能达到现场听音效果的九牛一毛。只听听流行歌的话,原道又有何不可呢?

▍ 音乐和播客

最合理合法,也最折腾的办法当然是把自己的 CD、黑胶一张张地翻录出来,然后再手工填写曲目信息、转换格式,最后导入 iTunes。但说实话,这样「钻木取火」又有什么意义呢?何况许多新歌连 CD 都没有发行。总之,要建立一个属于自己的本地音乐库,大致有这么几个步骤:

用你认为合适的方法取得音频文件(iTunes Store 版本的 AAC 文件我认为是最佳选择);

若是 FLAC、DSD 或 MP3 格式文件,使用 MediaHuman Audio Converter 转换成 256K AAC 格式;

用 MusicTag 整理好曲目信息。在这一步你可以尝试建立自己的规范系统,例如音轨号写成「1」或是「01」或是「1/10」。

导入到 iTunes(我特意用一台 Windows PC 来管理 iPod 音乐库而没有使用 Mac,是为了不让 Apple Music Library 和本地音乐库之间产生任何奇怪的问题),然后点击「同步」。

对于播客,事情就要简单许多。iTunes 里可以直接下载你在 Apple Podcast 里订阅的播客内容,然后很方便地同步到 iPod 上。就是偶尔有些播客的封面图不能正确显示。对于《半拿铁》这类时效性不强的播客,我会考虑放个几十集在 iPod 里,也许偶尔会听听;但是对于《声动早咖啡》这类时效性很强的内容,显然就不太适合用 iPod 来听了。总的来说,我还是更愿意使用手机和 AirPods 来听播客。

视频

按理说,在 2023 年用 iPod 听歌尚能理解,但用这块 2.5 英寸 320*240 的屏幕来看视频,就多少有点匪夷所思了。但是实际上,用 iPod 来看一些古早的演唱会录像、老的电视剧等等,还真挺有当年的感觉。

尤其当你的视频原本就是 4:3 比例的时候……一切都合理了起来

具体操作方法可以参考 ,已经说得非常详细了。

番外

毕竟时间距离 iPod 刚诞生那会儿,也过去了 20 多年。就连「听音乐」这件事,也已经改变了不少。用轻松的音乐作为工作或学习的 BGM,成为了一种常态。iPod 给人的感觉还是「我要一张张专辑地好好听歌」,但在专注工作的时候,这种气质反而好像有点格格不入。

我的习惯是在工作时播放 Youtube 上的「Playlist」视频,实际上就是 Youtuber 为你挑选了一系列轻松欢快的 Lo-fi、爵士或者流行歌曲,整个视频时长通常在 1~2 小时之间。这样做可以省去在工作前思考「听什么歌」的步骤,更快地进入工作状态。

为了让 iPod 能担纲这个职能,我使用 Internet Download Manager 将这些 Playlist 视频下载下来,转成音频格式,并配以自制的封面图,导入到 iTunes 里,就像把一整个 Youtube channel 的内容转成了一张「专辑」,也挺有趣的。(要点:下载时选择 480p MKV 格式,其中封装的音频质量最高。Mac 用户可以使用 Downie 代替 IDM。)

我总共从两个 Channel 下载了 100+ 个这样的 Playlist,够我听好长时间了。如果有需要的朋友,我也愿意分享给你。

从 WRIGHT ON A PLANE 频道下载的 Playlists,自制封面图

▍ iPod 给我带来了什么?又失去了什么

折腾旧东西这件事本身并不稀奇,毕竟人多多少少都有怀旧的情结(题外话,推荐一个折腾老游戏机的 UP 主: @吃饱了撑了殿下 )。也许今天的 PS5、iMac、iPhone 14 Pro Max 也会成为 20 年后的怀旧对象。但是与许多实用价值有限且几乎没有可拓展性的旧电子产品相比,iPod 特别给我一种尚有余力、宝刀未老的感觉。

我得到了什么?

首先,专注。

我不想很矫情地说只有用不联网的播放器听歌、用纸质书看书才能让我专注。能不能专注于内容从来就是个人心性的课题,闹中取静方为最高境界。但是当嘈杂的「智能推荐」「猜你想听」「热歌热榜」全部消失,我面前只有我亲手整理的专辑列表,一切都被动地等我去选择的时候,我才真正能捕捉细微的感受,听到心里的声音:

今天下着小雨,想听陈绮贞的《沙发海》;今天阳光不错,想听吴青峰的《马拉美的星期二》;突然想起了 2019 年的某件事,不如听听那时爱听的余佩真……

是的,我说的「专注」并不是专注于音乐,或者专注于工作,而是专注于自己的内心。iPod(以及所有非联网、非智能的东西)都是「安静」的,他们不会像魔镜一样,用黑盒子里的人工智慧来和你对话(或者说,向你喊话),而就是做好一面镜子,帮你看清自己。如果你还不知道自己想听什么、爱听什么,我也祝你能像一个 2000s 的老乐迷一样,从 iPod 里而不是算法洪流里找到属于自己的音乐品味。

「魔镜魔镜,我今天该听什么音乐?」

其次,一个真正 reliable & fully customisable 的本地音乐库。

我从 2014 年开始使用网易云音乐,2015 年开始使用 Apple Music,2018 年尝试过 Spotify,一路走来,我的体会是,云服务并没有让享受音乐这件事变得更轻松,至少还达不到像 iTunes + iPod 那样「一劳永逸」的地步。平台之间的版权纠纷、莫名其妙的下架、不全或不准确的歌曲信息、各种会员和订阅、广告、过于臃肿的功能、低质量的翻唱、以及一旦断网就烟消云散的「音乐库」……相比之下,买 CD 还真的简单直接很多。

我想,用流媒体代替往昔的「电台广播」,而用 iTunes 来代替「CD 架」是个合理的选择。流媒体能提供的,终究只是一种「试听」,哪怕试听的期限可以是很多年。这一点和用 Calibre 来管理本地书库是一个道理。

梁源老师说他听过 2 万张专辑。我作为一个普通的杂食音乐爱好者,能听下 2000 张专辑吗?因此维护一个我自己的音乐库并不是很困难的事情,当前我的 iPod 里只有四百来张专辑、4300 多首歌,而我仅仅用了四五个小时来整理,所有的曲目信息都是准确的、清爽的。以后要做的,无非是偶尔往里面添加新的专辑、新的歌曲罢了,几乎不需要花费什么时间。

最后,一点酷酷的感觉。

做小时候的自己幻想的「酷大人」可没那么简单。小时候的游戏也许你不再觉得好玩,(你现在一定可以买得起一大堆游戏王卡片,可是你还想玩吗?还有人陪你玩吗?),但 iPod 和小时候喜欢的音乐真的不会过时。十五年前它有多酷,今天依旧如是。

我失去了什么?

当然,iPod 和我们习惯的听歌方式之间,已经有了不小的落差。我将这些落差归纳为「我失去的体验」。至于这种失去是好还是坏,恐怕就因人而异了。

首先,Siri。

无论是在走路的时候,还是开车的时候,让 Siri 为我播放某某歌曲或某某专辑,都是我的一个习惯动作。iPod classic 显然与 Siri 毫无瓜葛,甚至连更早的 Voice Control 功能,都晚于 iPod 好几年出生。所有选择音乐的动作,都必须由手指拨弄轮盘来完成。

我很快就意识到,让 Siri 帮我放歌,就像在指挥实习生干活——我明知道它理解不了复杂的指令,于是干脆只说那些名字简短好念的歌曲。久而久之,当我说出「Hey Siri」之后,我只能脱口而出那寥寥几张专辑或者少数几首歌曲的名字——我要如何让 Siri 为我播放一首贝多芬的 97 号钢琴三重奏 (Beethoven: Trio in B Flat Major, Op. 97- Archduke)?我要如何读出《H³M》才能确保 Siri 能正确理解?

Hey Siri,播放方大同的《爱 爱 爱》。

对不起,在您的资料库中,没有找到方大同的《爱 爱 爱》。

……

Hey Siri,播放陈奕迅 2005 年的专辑。

对不起,在您的资料库中,没有找到陈奕迅的「2005」。

……

我不会说 iPod 的转轮比触屏 + Siri 的智能手机更方便,但是思来想去,觉得缺少 Siri 对我而言,恐怕不是件坏事。至少,许多名字稀奇古怪的专辑,多了和我「见面」的机会。

其次,歌词。

对流行音乐,我是欣赏歌词多过欣赏旋律的那一派听众。之前弃用 Spotify 也是因为它对歌词的支持实在是稀烂,而一直使用 Apple Music 的重要原因就是它的歌词显示功能极其出色。相比之下,AM 的前身 iTunes 对歌词的支持就相当有限了。为数千首歌一一添加歌词(而且还不能动态显示),一定是一种折磨。因此,歌词绝对是 iPod 的一个减分项。

最后,分享。

我想,在用上智能手机之前,我们已经懂得如何分享音乐了。彼时「分享」意味着两个人要真正地靠在一起,将两人的耳朵用音乐(和耳机线)相连……

以前,「分享」行为还有属于它的物理载体……

然而今天,独享 iPod 还好,要是两个人用一台播放器、一副耳机,多少还是显得有点肉麻了。不过这也好解决,还是回到手机,用流媒体平台把音乐分享给朋友就是了(除非你要分享的音乐遇到了「版权问题」)。

▍ Let"s Get Back to 2000s

其实旧东西从来就不是完全地败给新东西,尤其是像 iPod 这样的产品,你甚至很难说它有哪一点是真正「过时」的。如果 iPod 支持蓝牙耳机会更好吗?似乎也不见得。需要一两天充一次电的蓝牙耳机,搭配一个礼拜左右才需要充电的 iPod ,其中的不协调感可能也会破坏用户体验。

就说到这里吧。

如果感兴趣的话,祝你拥有自己的 iPod。Let"s get back to 2000s.

原文链接:

https://sspai.com/post/81114?utm_source=wechat&utm_medium=social

作者:文某君

责编:Microhoo

/ 更多热门文章 /