本文来自微信公众号“首席组织官”(COO-STRATEGY),作者:左谦 赵俊

正文字数:3300字

2022年9月1日,《培训》杂志联合中国数字化人才战略服务商三节课共同举办了「2023·未来生产力大会」。旨在为企业把握数字经济时代先进生产力提供思路,赋能企业数字化转型及人才培养。

首席组织官联合创始人左谦同多位专家就「企业数字化学习及数字化转型落地」议题展开分享。正文节选自会上左谦的演讲《数字化转型-组织的破局》。

- 1 -

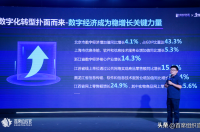

数字化转型扑面而来

2022年1月12日,国务院发布了《“十四五”数字经济发展规划》,这是我国在数字经济领域的首部国家级专项规划。数字经济已成为我国重要的战略发力点,是数字中国战略的核心。此次发布的首部国家数字经济发展规划,标志着我国“抓住数字经济发展机遇、统筹数字经济发展”迈上了新的台阶。

2022年上半年,国际形势、经济环境、疫情的此起彼伏,都对国民经济增长造成困扰。然而,全国各省市与数字经济相关的产业都呈现了持续增长。 数字经济异军突起,成为稳增长的关键力量。

前段时间,网上疯传了杭州灵隐寺数字化运用场景的一张照片。数据大屏上,内部审批、法会活动、游客接待、疫情防控……都一览无余跃然眼前。

一堂网课、一单外卖、一趟就诊、一次网购,如今我们的社会充满着各种与“数字经济”亲密接触的机会。在国家政策、产业引导和社会舆论等多方面催化下,数字化转型扑面而来。不谈数字化,都感觉要跟不上时代了。

- 2 -

理想很丰满 · 现实很骨感

在麦肯锡的一项研究中,披露了2014年全球数字化转型项目的成功率是26%,2016年是20%,2018年是16%。

我们没有找到2019~2021年的相关研究数据。但是有些小样本的调查研究表明,2021年该项数据在10%~15%。

理想很丰满,现实很骨感。基于统计数据,如果我们说, 数字化转型近乎“九死一生” , 一定都不为过。

我们看到数字化转型的花式“死法”,例如:

本来想进化,结果是僵化:业务流程搬到线上,却导致业务审批卡壳;

本来想翻身,却不小心翻船:希望通过数字化转型优化业务流程、提升组织绩效,却导致公司怨声载道;

本来不想等死,结果马上找死:把有限资金投入线上,结果钱花了,还没出效果,资金流断了。

- 3 -

你定义问题的水平

决定了你解决问题的水平

如何定义数字化转型?

不少人看待数字化转型,只是从想法到决定,再从决定到行动,然后以系统上线作为终点。这些都靠技术实施,这些都是“事”。

但是,这顶多是数字化转型的1/2。因为, 完整的数字化转型,还要到个人和组织能力、工作规范、工作习惯、甚至集体无意识。这些都要靠“组织变革”,这些都是“人”和“组织”。

爱因斯坦说过:“你定义问题的水平,决定了你解决问题的水平”。

当我们只是以“技术实施”视角来定义数字化转型的时候,已经注定了数字化转型的失败。 只有当我们以“组织变革”视角来定义数字化转型的时候,我们才站在成功之路的起点上。

如果以“组织变革”的视角来看数字化转型,除了“技术实施”,我们更要关注数字化转型中的领军人物、高管团队、组织重塑、人才培养、文化塑造等问题。

- 4 -

数字化转型的领军人物

人在何方?

一将无能,累死三军;数字化转型的领军人物至关重要。

成功操盘数字化的领军人物,不仅要对数字化的专业技术路径和蓝图有深刻理解,还要理解组织变革。

如果只是以“技术方向的正确”牵引一切,就会陷入“我明明是对的,为什么你们不听我的”这种抱怨,就会陷入“众人皆醉我独醒”的消极。

事实上,数字化转型的领军人物:

需要用智慧去构建变革蓝图,激发大家对美好未来的向往;

需要用智慧去传递紧迫感和危机感,增强大家对现状的不满;

需要用智慧去选择切入点采取行动初见成效,提升大家对数字化转型的信心;

需要去妥善处理变革的阻力,要团结一切可以团结的力量,要把朋友变得多多的,把敌人变得少少的。

……

这些都是技术专业之外的事情,会耗费数字化转型领军人物的大量时间和心力。

寄希望于直接从外部战略性地引入“全面”的数字化转型领军人物,这只会是一个“美好愿望”。 因为这种既能把握数字化专业技术蓝图,又能驾驭变革过程中的“世道人心”的领军人物并不多见。 此外,即便企业能够吸引这样的全面性人才,也别高估空降高管的存活难度,何况是请他/她来领导数字化转型这种变革工作。

这个问题怎么破?

我们看到有些成功的实现转型变革的组织,往往是 由一位内部德高望重的业务高管与外聘技术背景的高管共同领军数字化转型 。 前者懂得将专业领导权让渡给后者,自己则通过在组织内的威信,为后者推动的变革保驾护航,帮助后者更快的将个人经验及能力转化为组织的战略性竞争力。

- 5 -

高管团队做不到双手沾泥

也得双脚沾泥

数字化转型过程中,高管团队的“姿态”也很重要。

我们观察到:

不少公司的数字化转型,变成了技术/IT部门的工作;

一号位/业务高管只是将自己定义为用户,隔岸观火,不下场干活;

一号位/业务高管有需求就提,有问题就骂;

……

事实上,数字化转型并不只是简单的数字化手段映射业务场景,还涉及到优化商业模式、调整内部协同机制、改变产品和服务交付方式、优化客户体验……这些事情,他人无法为业务高管代劳。

在数字化转型过程中,高管团队正确的“姿态”应该是,以提升所辖领域的外部竞争力为目的,去争夺有限的“数字化”资源,在此过程中,亲自领导业务机制、流程的梳理,领导引领性业务目标的设定,参与客户价值交付场景的重塑。即便做不到亲自动手“双手沾泥”,也要做到洞察一线“双脚沾泥”。

在此过程中, 业务高管对“数字化转型”的承诺应该是“我要把它搞成”,至少是“我要帮它搞成” ;而不能只是“我希望它搞成”,更不能是“我希望它搞不成”/“我要让它搞不成”。

- 6 -

将数字化转型成果固化到组织系统里

光靠“声控”,无法让数字化转型真正发生,组织不会这么“听话”,不要高估“组织执行力”。 要想让数字化转型从理想变成现实,一定会涉及到组织系统的调整和重构。

首先,业务逻辑从原来的偏“流程驱动”,进化为了“数据驱动”,在此过程,会产生很多新的工作任务。这些新工作任务,部分可以加入到现有工作岗位的职责中去,还有一部分的工作任务,可能需要通过新的岗位设置和组织架构去承载。这就涉及到组织结构和决策系统的调整和重构。

此外,在推行数字化转型的过程中,如果不辅以相应的运营检查,并和绩效评价、激励相结合,很多关键要求在一线也可能不会真正落地。这就涉及到绩效管理系统和全面回报系统的调整。

- 7 -

我愿·我能·我们一起

数字化转型过程中,需要成批的数字化人才,其中既包括数字化技术类人才,也包括大量的数据化运营人才。

对于数字化技术人才,可能需要通过外部人才争夺战去获取。

但是对于大量的数字化运营人才,通过“人才争夺战”+“不行就换”的思路也是杯水车薪。

相对正确的解法是, 通过外招一些高成本的明白人,带出更多低成本的聪明人 。 在公司内识别那些逻辑思维较好、学习能力强的懂业务的人才,优先纳入数字化转型的目标培养人群。

识别之后,要通过不断的沟通与交流,改变他们的认知;通过学习与培训,提升他们的技能。最终让更多内部人才以“我愿·我能·我们一起”的姿态,参与到数字化转型中来。

- 8 -

凡事要有数据支撑

实现数字化转型,需要塑造“凡事要有数据支撑”的文化。

如何塑造这样的文化,需要多点发力。

核心领导人要对此有所执着, “以声作责”且“以身作则” 。在亚马逊,开会讨论的时候,如果有人绕来绕去,创始人贝索斯就会愤然打断说:“别废话,直接说数”。很多在亚马逊工作的人,起床后第一件事就是“看数”,数据系统每天自动推送相关数据给相关人员。

有些公司会在数字化转型的过程中,明确提出或修订一些企业的 “经营管理原则” 。之前的决策主要靠个人经验和手感,而新修订的“科学决策原则”中,明确提出“70%刻度+30%手感”,刻度的背后就是数据。

还有些公司塑造“凡事要有数据支撑”的文化,会从开会讨论 个人发言的句式调整 开始,以前大家发言的句式是“我觉得……/我感觉……”,现在开会发言的句式要求调整为“从数据来看……”。

- 9 -

三分靠技术 七分靠组织

上个世纪50-60年代,钱学森作为中国航天事业的技术主帅,面临的挑战是如何把成千上万的科技大军严密地组织起来,最后他创造性地提出“研制导弹,三分靠技术,七分靠管理”。

借用这个思路,而今,要走向“数字化转型”的成功之路,也要“三分靠技术,七分靠组织”!

随着「2023·未来生产力大会」的成功举办,活动意义也向着更多维度延展。会上通过对企业数字化转型、企业数字化人才培养升级、企业内部管理等企业转型命题的深度剖析,为企业排忧解惑。

同时,围绕企业内部向上动能,大会不仅提供全新的战略思考,为企业数字化转型注入新动能,也对持续推动企业高质量发展,建造企业护城河,应对行业多变的市场环境具有深刻意义。