姜佐景是曹颖甫的得意弟子,看病很厉害。他的这个医案也写进了《经方实验录》。

综观曹颖甫桂枝汤证的几个医案,大多用在夏令之时被风邪或贪食冷饮所伤,本案亦是。姜景佐认为桂枝汤实为夏日好冷饮而得表证者之第一效方,可见其应用之应心得手。

风邪所伤多在表,表现为中风证。但贪食冷饮所伤,也有可能出现太阴病。比如伤寒里讲到“太阴之为病,腹满而吐,食不下,自利益甚,时腹自痛。若下之,必胸下结鞕”,又讲到“太阴病,脉浮者,可发汗,宜桂枝汤”。那么这样看来,桂枝汤不仅用在太阳中风,还可以用于太阴病,但前提就是“脉浮”。

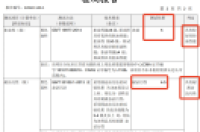

医案记载:谢先生,三伏之天,盛暑迫人,平人汗流浃背,频频呼热,今先生重棉叠衾,尚觉凛然形寒,不吐而下利,日十数度行,腹痛而后重,小便短赤,独其脉不沉而浮。大论曰:太阴病,脉浮者,可发汗,宜桂枝汤。本证似之。川桂枝钱半,大白芍钱半,炙甘草钱半,生姜二片,红枣四枚,六神曲三钱,谷麦芽(炒)各三钱,赤茯苓三钱。

姜佐景讲这个是他亲自经历的案例。说到这个谢君先是应友人宴请,享用西餐、冰淋汽水,畅饮鼓腹。回去后当夜即病下利,就是拉个不停。而且三日不解,反增剧,每天拉十几次。曾投轻剂乏效。他就依证治之,虽三伏之天,不避桂枝。服后果然是表解利稀,调理而瘥。

本案不吐而下利,又异于前案,所谓证有变化是也。吐者为胃不和,利者为肠不和。然而能吐能利,胃肠尚有抗毒逐邪之机能,病未得为进也。

伤寒论讲太阴病的条文中讲到“太阴病,脉浮者,可发汗,宜桂枝汤。”这是特别指出脉浮,说明病是偏向表的,故宜桂枝汤。这里用“宜”字而不用,“主之”,也说明了治法偏向解表。曹颖甫认为本案桂枝汤证其实为太阴病,桂枝汤证中所讲的脉浮在本案中出现,虽然盖着棉被,穿着厚衣服,但还是觉得发寒,看起来象麻黄汤证,殊不知桂枝汤证本来也有自有啬啬恶寒的症状,况且案中脉浮而不紧,其脉证不是麻黄汤证很容易判断。下利是因为食滞,加六神曲炒谷麦芽消食,因小便短赤也,加赤茯苓,这个方子已经悟出了随证加减之法了。

曹颖甫对其弟子的处方还是比较肯定和满意,否则也不会讲姜佐景悟明了随证加减的法子。

说到桂枝汤的应用,姜佐景似乎意尤未尽,还举了二个例:

1、也是上一例的本年,六月二十四日起,天时突转炎热,友人沈君瘦鹤于其夜进冰淇淋一客,兼受微风。次日,即病。头胀,恶风,汗出,抚其额,微冷,大便溏泄,复发心悸宿恙,脉遂有结代意。与桂枝、白芍、炙草各钱半,生姜一片,红枣六枚(切)。夜服此,又次早醒来,诸恙悉平惟心悸未愈,乃以炙甘草汤四剂全瘥。诸方均不离桂枝。

2、又越日,孙椒君以进梅浆,病下利,恶风,冷汗出,头胀,胸闷,骨酸,腿软,不欲食而呕,一如沈君,给方与沈同。惟孙君以午夜市药,药肆不备红枣,任缺之。服后,一时许,热汗遍体,舒然睡去。翌早醒来,不知病于何时去。

由此二例姜佐景提出了第一个观点:1、伤寒不是北方的专病,南方也有,不能很固执地看待伤寒的地域性问题。这个观点与经方家倪海夏的观点一致。2、桂枝汤实为夏日好冷饮而得表证者之第一效方。

为了解释自己的观点,姜佐景对桂枝汤证的病理进行了详细的分析:

首先他批驳了历史上众多医家谈桂枝汤皆不离营卫一说。指出营卫的问题其实没几个人弄得清楚。甚至有的还颠倒是非,比如祝味菊曰:“本汤之组合,应以芍药为主药,桂枝为重要副药。又比如《皇汉医学》云:“余之经验,凡用芍药大枣、甘草之证,必诊得筋肉挛急,而于直腹筋最为明确…可为三药之腹证亦可为本方之腹证……“,指出这些讲法都是理论性的东西,不是实践检验的东西。实际上应该按照曹颖甫的看法,要拿准脉证外证。

其次他进一步详解了得了桂枝汤证为什么要汗解:桂枝汤中风证患者会出现恶风头痛,发热汗出等症状,而且会次第呈现,这个”汗出“症,摸起来常常是让人感觉带凉意的,是“病汗”。如果病人的正气旺,自疗机能强,其发热时会比较厉害,随即就会畅汗而出,摸起来是有热意的,各种症状很快消失。那么邪气(包括一切毒素、外来病原及内壅之排泄物),也会随畅汗全部排出去,这就是“法当汗解”的意思。如果一个人的正气不足,,则必须假借外物或动作的帮助来出汗,例如啜滚热之茶汤可以助汗,做剧烈之运动,就温水之沐浴,亦皆可以助汗。方法不一,只要出得了汗,效果是一样的。但是有的人这样不行,就是中风证严重或体虚严重的人,不是这种简易疗法这么简单就能解决。啜滚热之茶汤会使其吸水太多,胃不能容,运动就浴,又易伤风,所以这种人只能是使用桂枝汤来帮忙了。

再次,姜佐景详解了桂枝汤的药理:他说桂枝能活“动脉”之血,芍药能活“静脉”之血。动脉为阳,桂枝为阳药;静脉为阴,芍药为阴药。动脉之血由心脏放射,以外达于微丝血管,其地位由小而大,桂枝能帮助心脏这种放射功能(倪海夏叫喷射),所以桂枝发散为阳;静脉之血由微丝血管收回,以内归于心脏,其范围由大而小,芍药能帮助这种收敛,所以讲芍药收敛为阴。桂枝内含挥发油”,故能发散;芍药内含“安息酸”,故能收敛。收敛之后,继以发散,发散之极,转又收敛。那么桂枝芍药二者互为起止,如环无端,依道运行,周而复始,并不是收敛了就会停滞之意,也不是发散了就不再来,维持这种运动平衡是可由桂芍分工合作而成。人的身上微丝血管之周布于身,无远勿届,与肌肉、神经、汗腺等杂沓而居,动静脉血运加速之后,势必生热,较前此之发热尤甚。热蒸汗腺,势必汗出。这个道理与与剧烈运动之后,心脏鼓动加速,脉搏加速,血运加速,全身发热,因而汗出的道理是一样的。但正常运动所产生的汗,是没有毒素病原的,而生病后吃药产生的汗必定会含有含毒素。桂枝汤服法中讲煎服法中曰“遍身絷絷,微似有汗者益佳。…若不汗,更服…又不汗,后服小促其间…若汗不出,乃服至二三剂…”,张仲景这么谆谆垂教,娓娓叮咛,就是为了求一汗而后已,借此“药汗”,方能排除一切毒素。

姜佐景在解释一通道理之后,又解释了为什么炎暑之日,汗流浃背,诚能畅进冰制饮料,上吐下泄,恶风,冷汗出,头胀用桂枝汤也能解。其指出冰能凉胃故也。然则凉胃既可以止汗,今欲出汗,又何可不温胃?于是温胃之良药,兼可以止呕之生姜,为必需之品矣。又恐汗出过多,将伤胃液,于是用大枣以慑持之。简而言之,姜枣草同为温和胃肠之圣药。胃肠性喜微温,温则能和,故云。胃肠既受三药之扶护而和,血液循环又被桂芍之激励而急,表里两合,于是遍身絷絷汗出若其人为本汤证其一其二之表证者,随愈,即有本汤证其三之吐者,亦愈,或有本汤证其四之利者,亦无不愈。由此,他根据实践体会提出第四个观点:桂枝汤证就是胃肠虚寒,血运不畅而已。

曹颖甫对姜佐景的看法很惊奇,认为很独特,至于是营卫不和还是胃肠虚寒,他做了总结,他说仲师桂枝汤条文,不讲营卫不和,是因为中风一证,皮毛本开,卫气之行于皮毛中者,自能挟太阳寒水作汗外泄,故病常自汗出。风邪在肌肉腠理,卫闭不开,营气之行于肌腠中者,乃不能自发其汗。皮毛中自汗,故曰卫强。肌腠凝闭不能作汗,故曰营弱。脾主肌肉,故系在太阴。而太阴篇中桂枝汤条问,与太阳篇更无差别。

因此,曹颖甫认为桂枝汤为扶助脾阳之剂。这个点评是相当到位了。